WEB業界とは?|IT業界との違い・仕事内容・代表的な職種

スマートフォンやSNSの普及、オンラインサービスの多様化により、Web業界は近年ますます注目を集めています。

特に未経験からでも挑戦しやすく、幅広い職種やスキルが求められる点が大きな特徴です。

本記事では、Web業界で提供されている代表的なサービスの種類から、仕事内容、職種ごとの年収目安、さらに転職時に押さえておきたいポイントまでを詳しく解説。

これからWeb業界への転職を検討している方や、キャリアの方向性に迷っている方にとって、業界の全体像がつかめる内容となっています。

Web業界に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

目次

Web業界とは|IT業界との違いと将来性

Web業界とは、インターネットを活用したサービスやコンテンツの提供に特化した分野を指します。

SNSやEC、Web広告など、私たちの生活に身近な多くのサービスがWeb業界に含まれます。

より深くWeb業界を理解できるように、以下を解説します。

- Web業界とIT業界の違い

- Web業界の将来性

Web業界への転職を考えている方は、違いや将来性を理解しておきましょう。

Web業界とIT業界の違い

Web業界とIT業界の違いは、以下のとおりです。

| 項目 | Web業界 | IT業界 |

|---|---|---|

| 主な定義 | インターネットを介したサービスを提供する業界 | 情報技術(IT)全般を扱う広い業界 |

| 代表的な業務 | Webサイト制作、SNS運用、EC、Web広告など | システム開発、インフラ構築、ソフト・ハード製造など |

| 技術の特徴 | インターネット技術を活用し、変化が速い | 企業の基幹を支える堅牢なシステムを構築 |

両者の関係性としては、非常に広い枠組みであるIT業界の中に、Web業界が含まれる形です。

たとえば、業務システムを開発する企業がWebサービスも手がけるように、両方の要素を兼ねる企業も多く存在します。

Web業界はとくにインターネット技術の利用が前提で、技術進化やトレンドの変化が非常に速いことが特徴です。

SNSや動画配信、ECなど日常的に使われるサービスに関わることが多いため、ユーザーの反応をダイレクトに感じやすく、スピード感や柔軟性が求められます。

Web業界への転職を目指す方は、「なんとなくWeb業界がいい」ではなく、希望する分野・職種を具体的に整理しておくことが大切です。

Web業界の将来性

Web業界は今後も高い成長が見込まれる重要分野として注目されています。

近年の急速なデジタル化により、企業はオンラインでのプレゼンスを強化することが必要不可欠。

特にAIやビッグデータを活用したパーソナライズ化が進んでおり、ユーザーごとのニーズに応じた高度なサービス提供が可能になってきました。

また、5Gの普及によりモバイル環境での利用も一段と快適になり、動画やライブ配信、Webアプリなどの需要が拡大し続けています。

さらに、SNSやクラウド、サブスクリプション型サービスなど、次々と新たなビジネスモデルが登場し、Web業界は今なお大きな進化を遂げています。

インターネット付随サービス業の市場規模は2022年時点で約5兆円に達しており、勢いは今後も続くと考えられます。

| 年度 | 生産額(10億円) |

|---|---|

| 2015 | 3,551 |

| 2016 | 3,834 |

| 2017 | 3,953 |

| 2018 | 4,078 |

| 2019 | 4,164 |

| 2020 | 4,757 |

| 2021 | 5,570 |

| 2022 | 5,721 |

こうした背景から、Web業界は長期的にも安定した将来性を持ち、転職先として非常に有望な選択肢となっています。

Web業界で提供されるサービス

デジタル技術の進化に伴って、Web業界では、以下の多様なサービスを提供しています。

- SNS

- ポータル

- キュレーション

- WEB広告

- e-コマース(EC)

- 電子書籍

- e-ラーニング

- ソーシャルゲーム

- サブスクリプション

- クラウド

- 業務改善ソリューション

各サービスは、企業や個人がオンラインでの存在感を高め、ビジネスを効率化するために不可欠です。

SNS

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、インターネット上で人々がつながり、情報を発信・共有できるWebサービスです。

代表的なものにはFacebook、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどがあります。

個人は日常や趣味の共有、企業はプロモーションやブランディング、顧客との直接的なやり取りに活用します。

リアルタイムで双方向のコミュニケーションが可能なことが特徴で、マーケティングやカスタマーサポートの手段としても重要な役割を担うサービスです。

現代のWeb業界においてSNSは、もはや欠かせない存在です。

ポータル

ポータルサイトとは、検索、ニュース、天気、メールなど、複数のサービスや情報が集約されたWebサイトのことです。

Yahoo! JAPANやGoogleのトップページがその代表であり、インターネットを利用する際の「入り口」として多くの人に活用されています。

ユーザーはポータルサイトを通じて必要な情報にすばやくアクセスできるため、利便性が高く、広告収入や提携サービスによる収益も見込めます。

情報のハブとしての役割を果たし、Web業界全体の流通を支える重要です。

キュレーション

キュレーションサービスは、インターネット上に存在する膨大な情報の中から、有用なコンテンツを選び抜いて整理・提供するWebサービスです。

たとえば、美容や旅行、ニュースなど、特定ジャンルに特化したまとめサイトやニュースアプリが該当します。

情報の信頼性や専門性が問われる現代において、ユーザーが必要な情報にすばやくアクセスできることが強みです。

コンテンツの質やテーマに応じて、企業や個人にとって情報発信や収益化の手段にもなり得ます。

Web広告

Web広告は、インターネットを活用して特定のターゲットに広告を配信するマーケティング手法です。

代表的な種類には検索連動型広告(リスティング広告)、バナー広告(ディスプレイ広告)、SNS広告、動画広告などがあります。

従来のマス広告と異なり、ユーザーの属性や行動履歴に基づいた配信が可能なため、費用対効果が高く、個人事業から大企業まで広く活用されています。

Web広告は、Web業界における大きな収益源であり、デジタルマーケティングの核となる存在です。

e-コマース(EC)

e-コマース(EC)とは、インターネットを介して商品やサービスを売買する仕組みを指します。

Amazonや楽天、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールのほか、自社で運営するECサイトも一般的です。

ユーザーはスマートフォンやパソコンを使って、時間や場所を問わず買い物ができ、非常に便利便性が高いといえます。

コロナ禍以降、非対面での購買活動が重視され、EC市場は急速に拡大しました。

今後もデジタル決済や配送インフラの進化とともに、さらなる成長が見込まれています。

電子書籍

電子書籍は、紙の本とは異なり、タブレットやスマートフォン、PCなどの端末で読めるデジタル形式の書籍です。

Kindleや楽天Kobo、Apple Booksなどのプラットフォームを通じて購入・閲覧が可能で、持ち運びや保管が容易です。

近年では、小説やビジネス書だけでなく、漫画や学習教材まで対応ジャンルが広がっています。

出版コストが抑えられるため、個人でも出版しやすいというメリットがあり、コンテンツ配信の自由度が高いことも大きな特長です。

e-ラーニング

e-ラーニングは、オンライン上で学習コンテンツを提供するサービスで、時間や場所にとらわれずに学べる点が大きな利点です。

UdemyやSchoo、スタディサプリなどが代表的で、社会人のスキルアップや学生の補習、資格取得の支援にも広く活用されています。

動画講座やクイズ形式、双方向のライブ授業など、学習方法も多様です。

近年はリスキリング(再教育)の重要性が高まり、企業の研修や個人のキャリア形成にも深く関わるサービスとなっています。

ソーシャルゲーム

ソーシャルゲームは、スマートフォンやSNSを通じて遊べるゲームで、プレイヤー同士の交流が特徴です。

パズルやカードバトルなどのカジュアルゲームから、育成型や対戦型の複雑なゲームまで多様に展開されています。

代表例には「モンスターストライク」「パズドラ」「LINEポコポコ」などがあります。

ゲーム内課金による収益モデルが一般的で、ユーザーとの継続的な関係性構築がビジネス成功の鍵となります。Web業界における主要なエンタメ分野のひとつです。

サブスクリプション

サブスクリプションとは、月額や年額などの定額料金を支払うことで継続的にサービスを利用できるビジネスモデルです。

音楽配信のSpotifyや動画配信のNetflix、ソフトウェアのAdobe Creative Cloudなどが代表例です。

ユーザーにとってはコストを抑えて多様なコンテンツを利用できる利点があり、企業側には安定した収益が見込めるため、導入が進んでいます。

Web業界では、コンテンツ提供やSaaS(ソフトウェア提供)など幅広い領域で普及しています。

クラウド

クラウドサービスは、データ保存やソフトウェア、サーバー機能などをインターネット経由で提供する仕組みです。

Google Cloud、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azureなどが主要なクラウドサービスプロバイダです。

従来は高額な初期投資が必要だったITインフラを、必要な分だけ利用できる「従量課金型」で導入できるため、スタートアップや中小企業にも広く活用されています。

可用性・拡張性・セキュリティ面においても進化を遂げており、Web業界において基盤技術として欠かせません。

業務改善ソリューション

業務改善ソリューションは、企業が抱える課題や非効率な業務プロセスをテクノロジーによって改善するためのサービス群です。

プロジェクト管理ツール(例:Backlog、Asana)、チャットツール(Slack、Chatwork)、CRM(Salesforceなど)やMA(マーケティングオートメーション)ツールが該当します。

ツールを導入することで、作業の見える化や自動化が進み、従業員の生産性が向上します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に不可欠なソリューションとして、企業規模を問わず注目を集めています。

Web業界の主な仕事内容

WEB業界の主な仕事内容は、以下のとおりです。

- WEBシステム構築

- WEBサイト製作

- WEBサイトの保守・運用

- WEBマーケティング

- ディレクション(進行管理)

- コンテンツ制作

- データ分析・アクセス解析

- UI/UX設計・改善

- コンテンツ運用・CMS管理

WEBシステム構築

Webシステム構築とは、Webサイトやアプリなどの裏側を支えるシステムを開発・構築する業務です。

具体的には、以下の業務をプログラミング言語やデータベース、APIなどの技術を用いて構築します。

- 要件定義

- 設計

- 開発

- テスト

- サーバー構築

たとえば、ECサイトであれば商品管理や購入処理を行う仕組み、予約サイトであれば日時選択や通知機能などが該当します。

また、セキュリティ対策や負荷分散、スケーラビリティなども重要な要素であり、サービスを安定して運用するための土台をつくる仕事です。

ユーザーの目には見えない部分ですが、Webサービスの信頼性と機能性を支える中核的なポジションといえます。

WEBサイト製作

Webサイト制作は、企業やブランドの顔となるWebサイトを企画・デザイン・構築する業務です。

主に「フロントエンド」と呼ばれるユーザーが実際に目にする部分を担当し、HTML・CSS・JavaScriptなどを用いてデザインを形にしていきます。

最近ではスマートフォン対応やアクセシビリティ対応、SEOを意識したコーディングが求められ、ユーザー体験の質が重視される傾向にあります。

UI/UX設計と密接に関わるものの、実装・制作に重きを置いた仕事内容です。

チームではWebディレクターやデザイナーと連携し、ビジュアルと機能性を両立したサイトを作り上げていきます。

企業やサービスの第一印象を決める、重要なクリエイティブ領域です。

WEBサイトの保守・運用

Webサイトの保守・運用は、公開されたサイトを安定的かつ安全に機能させ続けるための業務です。

日常的な作業としては、以下のとおりです。

- ソフトウェアのアップデート

- セキュリティパッチの適用

- 定期的なバックアップの取得

- 障害発生時の対応やトラブルシューティング

- サーバーの監視

コンテンツ更新やCMS操作が主な「コンテンツ運用」とは異なり、こちらはシステム的な面を担う立場といえます。

保守・運用の質が低ければ、ユーザーに不信感を与えたり、検索順位に悪影響を及ぼしたりする可能性もあるため、長期的なWebサイトの成功を支える重要なポジションです。

WEBマーケティング

Webマーケティングは、Webを活用して商品やサービスの認知・集客・販売を促進する業務です。

主な施策としては、以下があります。

- 検索エンジンに上位表示させるSEO対策

- リスティング広告やSNS広告による有料集客

- メールマーケティング など

アクセス解析やユーザー行動分析によって得られたデータをもとに戦略的に実施されますが、データ分析は専任担当が行う場合もあります。

Webマーケティングの業務では、ターゲットの明確化、KPIの設計、効果測定を通じて継続的な改善を行うPDCAサイクルが基本となります。

集客からコンバージョンまで、ビジネスの成果に直結するWeb業界の中核業務のひとつです。

ディレクション(進行管理)

Webディレクターは、以下のようなWeb制作や開発プロジェクト全体の進行を管理する役職です。

- クライアントとの要件定義

- スケジュール管理

- チームメンバーへの指示出し

- 成果物の品質チェック など

専門的な技術スキルだけでなく、コミュニケーション能力や課題解決力、調整力も必要です。

プロジェクト全体の橋渡し役として、デザイナーやエンジニア、マーケターなどの各担当者と連携しながら、円滑な進行を支えます。

コンテンツ制作

Webコンテンツ制作の仕事内容は、WebサイトやSNS、広告に掲載する文章や画像、動画などを作成する業務です。

ライターや動画クリエイター、フォトグラファー、イラストレーターなどの職種が含まれます。

ターゲットとなるユーザーに響く表現力が求められ、SEOを意識した文章作成や、ブランドトーンを守った作成力が重要です。

質の高いコンテンツは検索流入を増やすだけでなく、Webサイトやサービスの信頼性向上にも直結します。

データ分析・アクセス解析

Web業界においてデータ分析・アクセス解析は、ユーザーの行動やニーズを把握し、サービスやサイトの改善に役立てるために不可欠な業務です。

たとえばGoogle AnalyticsやSearch Consoleなどの解析ツールを活用し、訪問数やページ滞在時間、離脱率といった数値データを取得・分析します。

データから、どのページに問題があるページの把握や効果的な広告の選択の判断材料を得られます。

近年ではBIツールを使ったデータの可視化や、A/Bテストによる効果検証も盛んに行われています。

Webマーケティングと密接に関係する分野ですが、数値的根拠に基づいて課題を特定し、具体的な改善策へと落とし込む実務として、重要性がますます高まっています。

UI/UX設計・改善

UI/UX設計は、Webサービスやサイトを「使いやすく、わかりやすく、快適に」するための設計業務です。

UI(ユーザーインターフェース)はボタンやメニューの配置、デザインの視認性など、直接操作する部分を指し、UX(ユーザーエクスペリエンス)は操作したときの満足感や快適さなど全体の体験を含みます。

具体的には、ワイヤーフレームの作成やユーザーテストの実施、ヒートマップ分析などを行いながら、改善点を洗い出します。

単に見た目を整えるのではなく、目的に応じた導線設計やユーザー心理への配慮が求められる分野です。

UI/UXの良し悪しはコンバージョン率やリピーター率に直結するため、Web業界では非常に重要な業務領域とされています。

コンテンツ運用・CMS管理

Webサイトを長期的に運営していく上で欠かせないのが、コンテンツ運用およびCMS(コンテンツ管理システム)の管理業務です。

たとえば、企業のオウンドメディアやブログにおいて、記事やニュースの定期的な更新を担当したり、公開後の情報を適宜修正したりするのが主な仕事です。

WordPressなどのCMSを活用し、HTMLやCSSの基本的な知識を活かしながらページの編集・反映を行います。

SEO対策やSNSとの連携なども関係するため、マーケティング部門と連携することも多く、情報の正確性・鮮度・見やすさを維持するスキルが求められます。

派手さはないものの、ユーザーに常に最新かつ有益な情報を届けるという点で、Web業界の縁の下を支える非常に大切な仕事です。

WEB業界の主な職種と年収

以下は、WEB業界の代表的な職種です。

- Webディレクター/Webプロデューサー

- Webプランナー

- Webマーケター

- Webデザイナー

- Webエンジニア

- 営業職

- Webライター

- バックオフィス(総務・経理など)

代表的な職種の年収情報も交えながら詳しく解説します。

なお、年収については、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」や国税庁「民間給与実態統計調査」などを参考にしております。

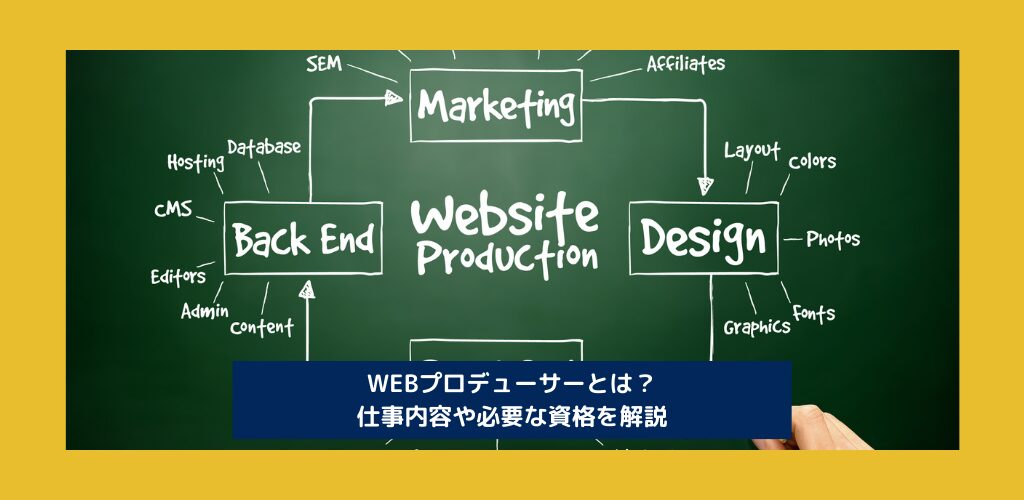

Webディレクター/Webプロデューサー|500~800万円

Webディレクターは、Webサイトやサービスの制作現場を取りまとめ、スケジュール管理・品質管理などの実務進行を担います。

クライアントの要望を的確に把握し、開発・デザインなど関係各所と連携してプロジェクトを推進します。

Webプロデューサーは、案件全体の企画・予算・体制構築などを主導する立場で、より上流工程に関与。

両者ともに全体視点と調整力が求められ、経験を積むことで年収は大きく伸びる傾向にあります。

▼関連記事

Webプランナー|400~700万円

Webプランナーは、サイトやサービスの企画立案を担当します。

クライアントの目的を明確化し、ペルソナ設定や導線設計、サイト構造のプランニングを行います。

Webディレクターやデザイナーと連携しながら、成果の出るWeb戦略を考える役割です。

マーケティングやユーザー視点を重視した設計が求められ、特に戦略的な発想力が重視されます。

Webマーケター|400~800万円

Webマーケターは、Web広告やSNS運用、SEO、メール配信などを活用して、ユーザー集客や売上向上を目指す職種です。

アクセス解析やA/Bテスト、BIツールを使った改善提案なども行います。

戦略立案から実行・効果検証まで幅広く関与し、実績により評価されやすいのが特徴です。

スキル次第では大幅な年収アップも期待できます。

▼関連記事

Webデザイナー|300~600万円

Webデザイナーは、Webサイトやバナーなどのビジュアルを制作する職種です。

視認性・操作性・ブランドイメージを意識しながら、UI/UXの観点からデザインを設計します。

HTML/CSSなどのコーディングスキルを求められるケースも多く、対応範囲が広いほど評価も高くなります。実務経験や制作実績により報酬も変動します。

▼関連記事

Webエンジニア|500~900万円

Webエンジニアは、Webサービスやアプリの開発・実装を担当します。

フロントエンド(UI)やバックエンド(サーバー側)の構築、API連携、データベース設計などが業務範囲です。

最新の開発フレームワークやセキュリティ知識が求められ、技術スキルの高さがそのまま年収に直結しやすい職種です。

▼関連記事

Webライター|300~500万円

Webライターは、Webサイトやオウンドメディアに掲載する記事やコンテンツを執筆します。

SEOを意識した文章構成や、正確な情報発信が求められる職種です。

リサーチ力と文章力が必要で、特定ジャンルに強みがあると高単価案件を得やすくなります。

フリーランスの場合は、実績により収入が大きく変動します。

営業職|500万円〜700万円

Web業界における営業職は、自社サービスの導入提案や、クライアントの課題に合わせたソリューション営業を行います。

ITやWebの専門知識に加えて、顧客のビジネスモデルを理解する力が求められます。

売上目標の達成に応じてインセンティブが支給される企業も多く、成果主義の色が強い職種です。

バックオフィス(総務・経理など)|400~600万円

バックオフィス職は、経理・総務・労務・法務など、企業の運営を支える管理部門です。

直接的にWeb制作に関与することは少ないものの、社内環境の整備や法令遵守、資金管理などを担い、組織の基盤を支えています。

スタートアップやベンチャー企業では、幅広い業務に柔軟に対応できるスキルが重視されます。

▼関連記事

WEB業界に向いている人

以下は、Web業界に向いている人の具体的な特徴です。

- 分析力がありロジカルシンキングができる人

- チャレンジ精神や向上心がある人

- コミュニケーション能力が高い人

WEB業界は、柔軟な発想と専門スキルを活かせる多彩な職種が特徴です。ポテンシャルがあれば採用されやすい業界でもあるため、向いている人の特徴に当てはまったなら、ぜひチャレンジしましょう。

分析力がありロジカルシンキングができる人

Web業界では、状況を数値やデータで把握し、論理的に解決策を導き出す力が欠かせません。

たとえば、Webマーケターであれば、サイトのアクセス解析や広告の効果測定をもとに、戦略を立てて改善を図る場面が多くあります。

Webエンジニアにおいても、不具合の原因を特定し、構造的に問題を解決するロジカルな思考力が求められます。

数字や傾向から本質を見抜く力を持つ人は、あらゆる分野で重宝されやすく、Web業界に向いているといえるでしょう。

チャレンジ精神や向上心がある人

Web業界は、技術やトレンドの変化が非常に速い業界です。

日々進化するツールやサービスに対応するためには、学び続ける姿勢が必要です。

たとえば、プログラミングやデザインツールの進化、AIやWeb3といった新しい分野の登場など、常に変化が起きています。

「分からないことでも積極的に挑戦してみたい」「新しい知識を吸収したい」といった前向きな姿勢がある人は、自然とスキルが身につき、キャリアアップのチャンスも広がります。

コミュニケーション能力が高い人

Web業界の多くの仕事は、デザイナー、エンジニア、ディレクターなど複数のメンバーが連携して行うチームプレーです。

プロジェクトをスムーズに進めるには、クライアントやチームメンバーとの意思疎通が非常に重要。

たとえば、要望を正確にくみ取り、相手にわかりやすく提案・説明する力が求められます。

とくにWebディレクターやプロジェクトマネージャーのような職種では、調整能力や信頼関係の構築力が成果に直結します。

人と関わることが好きな人には、ぴったりの業界といえるでしょう。

WEB業界に未経験で転職するには?

未経験からWEB業界に転職する際の主なポイントは、以下のとおりです。

- 転職の目的を明確にする

- 自分に合う職種や企業を見極める

- ポートフォリオやスキルの習得を進める

- 企業ごとにアプローチ方法を変える

- 情報収集と自己分析を徹底する

WEB業界は常に新しい技術やトレンドが生まれる成長産業であり、人材のニーズが高い業界です。

未経験者でも意欲や学習姿勢が評価されやすく、挑戦しやすいフィールドといえます。

ただし、転職を成功させるためには、「なぜWEB業界に入りたいのか」「自分はどの職種に向いているのか」をはっきりさせておくことが必要です。

また、各職種に求められるスキルや適性を把握したうえで、ポートフォリオを用意したり、無料の学習サービスで知識を習得するなど、積極的な準備が差を生みます。

さらに、企業によって求める人物像や採用スタンスが異なるため、応募時には企業ごとの特徴を意識して自己PRを調整すると効果的です。

未経験でも「熱意×準備×戦略」で、WEB業界への転職は十分に可能です。

▼関連記事

WEB業界に関してよくある質問

Web業界に興味がある方からは、以下の疑問や不安の声が寄せられます。

- Web業界は未経験からでも転職できますか?

- Web業界は未経験からでも転職できますか?

- Web業界で働くために資格は必要ですか?

- Web業界の仕事はきついって本当ですか?

- Web業界のキャリアパスにはどんな種類がありますか?

Web業界を目指す上で気になるポイントについて、よくある質問形式でわかりやすく解説していきます。自分にWeb業界が合っているかを見極めるためにも、ぜひ参考にしてください。

Web業界は未経験からでも転職できますか?

Web業界は未経験からの転職も比較的しやすい業界のひとつです。

特に、ポテンシャルや意欲を重視する企業も多く、実務経験がなくてもスキルや知識があればチャンスがあります。

たとえば、独学でHTMLやCSSを学んだり、ポートフォリオを作成したりすることで、Webデザイナーやコーダーとしての第一歩を踏み出せます。

職業訓練校やオンラインスクールなど、未経験者向けの教育機関も充実。

企業によっては社内学習やOJTを整えているので、「未経験OK」「ポテンシャル採用」「実務経験不要」といった記載のある求人を探してみましょう。

業界自体が常に人材を求めていることもあり、やる気と継続的な学習姿勢があれば、未経験からでも十分に活躍できます。

Web業界で働くために資格は必要ですか?

基本的に、Web業界で働くために必須の資格はありません。

多くの企業では、資格よりも実務スキルやポートフォリオ、実績が重視されます。

しかし、一定の知識や技術を証明する手段として、資格を取得しておくと転職時や就職活動で有利になることがあります。

たとえば、「Webクリエイター能力認定試験」「HTML5プロフェッショナル認定試験」「Web解析士」などが代表的です。

特にマーケティング系では「Google広告認定資格」などのスキル証明が歓迎される場合もあります。

資格取得を通じて体系的に学ぶことで、スキルの理解を深め、自信を持って実務に臨めるようになるメリットもあります。

▼関連記事

Web業界の仕事はきついって本当ですか?

Web業界が「きつい」と言われる背景には、スピード感のある業務や納期の厳守、技術変化への対応が求められることなどがあります。

特に受託制作などの現場では、クライアントの要望に迅速に応えるため、短期間での対応や長時間の作業が発生しがちです。

ただし、働く環境や企業のカルチャーによって大きく異なるのも事実。

リモートワークやフレックスタイム制度を導入している企業も多く、自由度の高い働き方が可能なケースもあります。

また、スキルを積んで自分に合った職場を選べるようになると、働きやすさは飛躍的に向上します。適切な職場選びと、スキルの習得がポイントと言えるでしょう。

▼関連記事

Web業界のキャリアパスにはどんな種類がありますか?

Web業界のキャリアパスは非常に多様で、自分の強みや興味に応じてさまざまな道を選べます。

たとえば、WebデザイナーからUI/UXデザイナー、さらにアートディレクターへと進むルートがあります。

エンジニアであれば、フロントエンドからバックエンド、さらにはフルスタックやテックリードへの成長も可能です。

また、マーケティング職からディレクターやコンサルタントへ進む人も多くいます。

その他、フリーランスや起業といった独立の道を進む方もいらっしゃいます。

スキルや実績が正当に評価される業界のため、自分次第で柔軟なキャリア形成ができる点が大きな魅力です。

将来が明るいWeb業界への転職はおすすめ

Web業界は、デジタル化や技術革新が進む中で成長を続けている注目の分野です。SNS、ECサイト、クラウド、Webマーケティングなど多岐にわたるサービスが存在し、自分に合った仕事を見つけやすいことも魅力です。

未経験からでも学習や資格取得によって活躍できるチャンスが広がっており、スキルを磨けば早期のキャリアアップも十分に可能です。

将来性のある分野で新たなキャリアを築きたいと考えている方には、Web業界への転職は非常におすすめです。

自分の強みを活かせる職種を見つけ、長く成長できるキャリアを目指しましょう。